학봉 현무암

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

학봉 현무암은 대구 분지 중심부에 분포하는 현무암으로, 3매의 현무암과 사암, 이암, 역암으로 구성되어 있다. 각 현무암 단위는 괴상 구조를 가지며, 부분적으로 주상 또는 판상 절리가 발달한다. 학봉 현무암은 백악기 후기 마스트리흐트절에 생성되었으며, 대구광역시 북구 동변동 금호강 강변 화담길 등에서 노두를 관찰할 수 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 현무암 - 아즈텍 태양석

아즈텍 태양석은 1502년에서 1520년 사이에 멕시카족이 조각한 석판으로, 멕시카 우주론과 아즈텍 이데올로기를 담고 있으며 멕시코 문화의 상징으로 멕시코 국립 인류학 박물관에 전시되어 있다. - 대구광역시의 지리 - 자인층

자인층은 대구광역시 수성구와 경산시 일대에 분포하며 암회색 내지 흑색 셰일로 이루어져 있고 반야월층과 점이적인 관계를 가지며 400m 이상의 두께를 가진 지층이다. - 대구광역시의 지리 - 대구층

대구층은 경상 누층군에 속하는 백악기 지층으로, 이암 및 셰일로 구성되어 있으며 대한민국 경상 분지 내 여러 지역에 분포하고, 특히 울주군에서는 다양한 지질 및 고고학적 유적을 포함한다.

| 학봉 현무암 | |

|---|---|

| 개요 | |

| |

| 이름 | 학봉 현무암 |

| 로마자 표기 | Hakbong hyeonmuam |

| 한자 표기 | 鶴峯玄武岩 |

| 일본어 표기 | (가쿠보훈간소) |

| 명명 | 타테이와 이와오 |

| 이름 유래 | 학봉 |

| 지질학적 정보 | |

| 시대 | 중생대 |

| 시기 | 백악기 |

| 유형 | 퇴적암 |

| 주 암질 | 현무암 |

| 기타 암질 | 사암, 이암, 역암 |

| 상위 단위 | 경상 누층군 |

| 하층 | 신라 역암층 |

| 상층 | 대구층 (함안층) |

| 두께 | 100 m |

| 지역 | |

| 지역 | 대구광역시 |

2. 분포 및 두께

학봉 현무암은 중생대 백악기 경상 누층군 하양층군 신라 역암층과 대구층 사이에 분포한다.[1] 대구광역시 침산동 부근에서 금호강을 가로지르는 학봉 반암층의 두께는 장기홍(1977)에 의해 약 400m로 측정되었다. 그러나 이후 금호강 아래 숨겨져 있던 단산지 단층의 존재가 밝혀졌고, 이 단층으로 인해 학봉 반암층의 두께가 반복되어 실제보다 2배 두껍게 측정되었음이 확인되었다. 이에 따라 실제 두께는 200m로 정정되었다.[2] 이후 전용무와 손영관(2008)은 학봉 현무암의 두께를 100m 내외로 측정하였다.[1]

학봉 현무암은 중생대 백악기 경상 누층군 하양층군 신라 역암층과 대구층 사이에 놓여 있다. 세부적으로는 3매의 현무암과 그 사이에 협재된 사암, 이암, 역암으로 구성된다.[1][5] 각 현무암 단위는 공통적으로 괴상(塊狀)의 내부 구조를 가지며, 부분적으로 주상 혹은 판상 절리가 발달한다. 현무암 단위의 기저부에는 다공질의 현무암편이 수십 cm에서 1m 두께로 나타난다.[1] 협재된 사암에서는 현무암편 사이의 공극을 아래에서 위로 채운 형태의 불꽃구조와 층리가 아래로 휘어진 하중구조가 흔히 관찰된다.[1]

3. 암상

학봉 현무암(과거 학봉 분암층)은 경상 분지의 확장을 야기한 단층 운동에 수반하여 분출한 화산암체일 가능성이 높으며,[1] 백악기에 활동한 주요 구조선(단층)을 따라 안산암질 마그마가 상승하여 생성된 것으로 해석된다.[4]

과거 대구 지질도폭(1928)에서는 응회암, 사암 및 그 사이에 협재된 분암(玢巖; porphyrite)으로 구성되어 '학봉 분암층'으로 명명되었으며, 당시 측정된 두께는 대구 분지 중심부에서 250m이고 남서쪽으로 갈수록 줄어드는 것으로 보고되었다.[3] 장기홍(1977)은 대구광역시 침산동 부근 금호강을 가로지르는 학봉 반암층의 두께를 약 400m로 측정하였으나, 이후 금호강 아래 단산지 단층의 발견으로 실제 두께는 200m로 정정되었다.[2] 최근 전용무와 손영관(2008)은 학봉 현무암의 두께를 100m 내외로 측정하였다.[1]

이 암석은 대구광역시 북구 동변동 화담길 도로변에 가장 잘 드러나 있으며, 강변 노두에서는 신선한 부분을 관찰할 수 있다.[4] 이곳의 학봉 현무암 노두에서는 현무암질 용암류에서 나타나는 다공질 조직, 반상 조직, 퇴적암과의 경계부 등을 관찰할 수 있다.[5]

3. 1. 화학 조성

학봉 분암층에서 채취한 시료를 분석한 결과 현무암의 SiO2 함량은 46.5~50.3%, 평균 48.4%이며 K2O는 0.13~2.36%, Na2O는 2.93~6.12%로 나타났다.[1]

4. 생성 과정

학봉 현무암은 중생대 백악기에 경상 누층군 하양층군의 신라 역암층과 대구층 사이에 형성되었다. 이 시기 경상 분지가 확장되면서 발생한 단층 운동과 관련하여 화산 활동이 있었던 것으로 추정된다. 학봉 현무암은 이러한 단층 운동에 수반하여 분출한 화산암체일 가능성이 높으며,[1] 주요 구조선(단층)을 따라 마그마가 상승하여 분출하면서 생성된 것으로 해석된다.

5. 절대 연령

학봉현무암의 K-Ar 동위원소 연대는 백악기 후기 마스트리흐트절에 해당하는 68.1 Ma[6], 79.2 Ma[7], 70.5 Ma[8]이다. 이는 위아래에 놓인 대구층 및 신라 역암층의 연대와는 상당한 차이를 보이는데, 강희철과 김인수(2000)는 이러한 연대 차이가 현무암 자체의 변질 또는 주변 암석을 뚫고 들어온 관입의 결과일 수 있다고 추정하였다.[9]

6. 현장 관찰

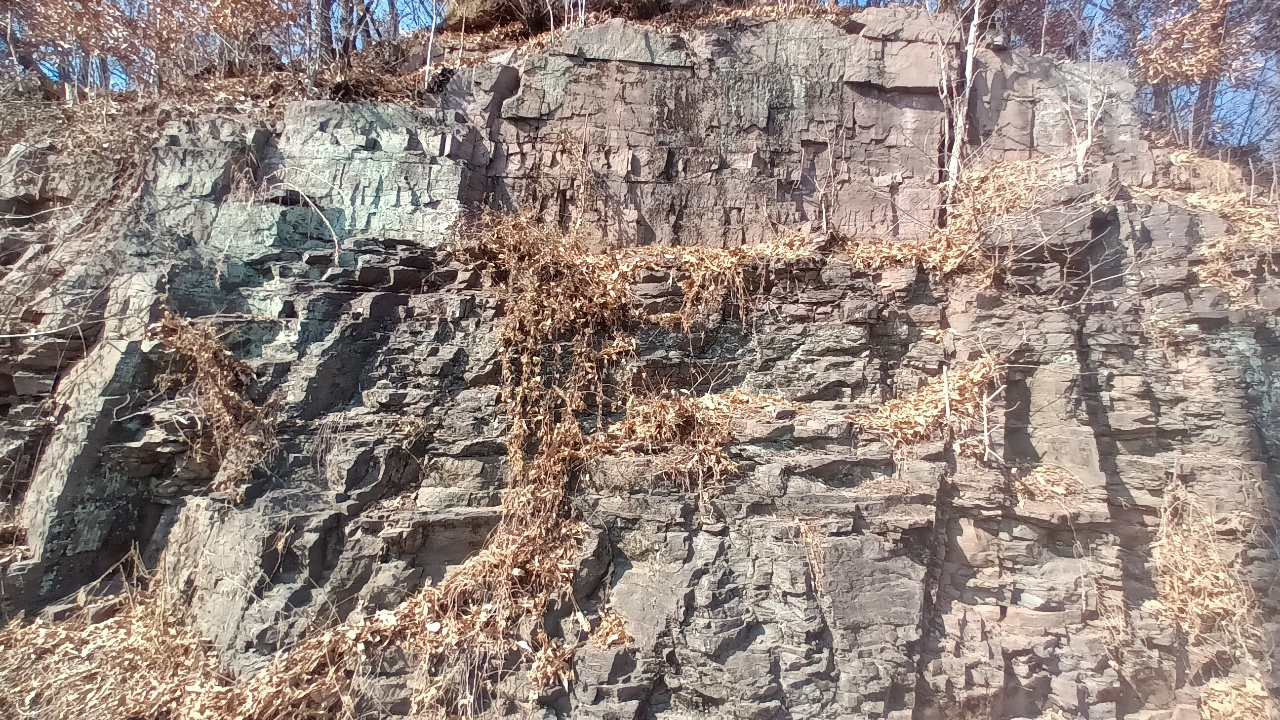

대구광역시 북구 동변동의 금호강 강변 화담길을 따라 학봉 현무암의 노두를 관찰할 수 있다. 이 암석은 북구 동변동 화담길 도로변에 가장 잘 드러나 있으며, 동변아파트를 지나면서부터 계속 분포하지만 도로변 노두는 풍화로 인해 관찰하기에는 부적합한 부분도 있다. 강변의 노두는 비교적 신선한 부분을 포함하며 수평에 가까운 쪼개짐(절리)을 보인다.[4] 또한 대구팔공초등학교 서쪽 도로변(대구광역시 동구 지묘동 1345)에도 대규모 노두가 드러나 있다.

이곳의 학봉 현무암은 조면현무암의 조성을 가지고 있으며, 총 3매의 현무암 단위와 그 사이에 협재된 사암, 이암, 역암 등의 퇴적암으로 구성된다.[5] 현무암질 용암류에서 나타나는 다공질조직, 반상조직, 퇴적암과의 경계부 등이 관찰된다.[5] 각 현무암 단위의 기저부에는 다공질의 현무암편이 수십 cm ~ 1m 두께로 나타난다. 협재된 사암에서는 현무암편 사이의 공극을 아래에서 위로 채운 형태의 불꽃구조와 층리가 아래로 휘어진 하중구조가 흔히 보인다.[1]

대구광역시 동구 지묘동 1345

대구광역시 북구 동변동

7. 사진

참조

[1]

논문

Characteristics, emplacement processes, and stratigraphic implications of the basalts intercalated in the Hayang Group, Cretaceous Gyeongsang Basin, SE Korea (경상분지 하양층군에 협재된 현무암류의 암상과 정치과정 그리고 층서적 의미)

https://www.dbpia.co[...]

2008-12

[2]

논문

경상분지 중앙부의 구조발달사와 화산활동사 (Aspects of Tectonics and Volcanism Recorded in Cretaceous Medial Kyongsang Basin, SE Korea)

http://koreascience.[...]

1997

[3]

웹인용

朝鮮地質圖 第4輯 - 慶州, 永川, 大邱 及 倭館圖幅

https://data.kigam.r[...]

조선총독부지질조사소

1928

[4]

웹인용

학봉 백악기 현무암질 안산암

https://terms.naver.[...]

네이버 지식백과

[5]

서적

경북권 지질유산 발굴 및 가치평가

대한지질학회

2017-11

[6]

논문

Paleomagnetism and Age Determination of Cretaceous Rocks from Gyeongsang Basin, Korean Peninsula

https://agupubs.onli[...]

1983-01

[7]

논문

한국남부(韓國南部)의 백악기말(白堊紀末) 이후(以後)의 화성활동(火成活動)과 광화작용(鑛化作用)에 대(對)한 판구조론(板構造論)의 적용성(適用性) 연구(硏究) (I) Applicability of plate tectonics to the post-late Cretaceous igneous activities and mineralization in the southern part of South Korea (I)

https://scienceon.ki[...]

1982

[8]

논문

Eastern Asia in the Cretaceous: New paleomagnetic data from South Korea and a new look at Chinese and Japanese data

https://agupubs.onli[...]

1987

[9]

논문

Palaeomagnetic study on the Early Cretaceous Hayang Group in Yongyang area, Northeastern Kyongsang Basin 영양지역에 분포하는 전기 백악기 하양층군에 대한 고자기 연구

https://www.dbpia.co[...]

2000-03

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com